日期:2025-09-18 06:03:21

本文2110字 阅读5分钟

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,文末已标注文献来源,为了方便大家阅读理解,部分故事情节存在虚构成分,意在科普健康知识,如有身体不适请线下就医。

小林最近总觉得“上火”。口腔溃疡、嘴唇起泡、眼睛干涩,还有点烦躁易怒。她以为是吃辣多了,就赶紧买了些“泻火”药物来吃。结果火没降下去,反而开始胃寒、腹泻,身体更虚了。

这种情况,其实在门诊中很常见。很多人一提到“上火”,第一反应就是降火、清热泻火,但却忽略了一个更深层的原因——阳虚。你没看错,“上火”不一定是火气太旺,反而可能是体内阳气不足,导致火气上浮。

上火≠火气旺,大多数人搞错了方向

“上火”这个词,虽然不是西医的诊断术语,但在中医里属于病因学的范畴。它指的是身体局部或系统性出现“热象”——比如咽喉肿痛、口腔溃疡、眼睛红、便秘、烦躁等等。

很多人一看到这些症状,就以为是实火,赶紧吃黄连、牛黄、三黄片。但如果你仔细观察,这类人往往还有其他表现:手脚冰凉、怕冷、夜尿多、精神疲乏,甚至大便不干反稀。这些,其实是阳虚的典型特征。

中医讲:“虚阳上浮,似火非火。”意思是,阳虚的人因为下焦阳气不足,就像锅底火不够,水烧不起来,只能冒出虚假的蒸汽。这个“蒸汽”,就是我们感觉的“上火”。其实不是火太旺,而是火下不去。

为什么阳虚反而会“上火”?

这和人体的能量分布有关。我们用一个简单的比喻来解释:

想象你的身体是一个两层的房子,底层是肾阳,顶层是头面部。当你身体阳气充足时,这股热力就会像暖气一样,从下往上均匀输送。如果阳气不足,底层供热不够,上层就容易出现“虚热”堆积,也就是我们说的“上火”。

现代医学角度也有部分解释。研究发现,自主神经系统功能紊乱、交感神经长期亢奋,也会让人出现口干、便秘、心烦、眼干等“上火样”表现。而这些人往往合并基础代谢率低下、甲状腺功能偏低、疲劳综合征等问题,本质就是阳气不足。

泻火药吃错了,反而更虚

门诊中最常见的误区,就是“火一上来,就赶紧清”。但我们要知道,清热药大多是苦寒之品,比如黄连、黄芩、栀子、牛黄等。这些药确实能降火,但也会伤阳,尤其是对本就阳虚的人,一吃下去,火没降,阳气更虚,症状更重。

还有人喜欢用绿豆汤、凉茶、板蓝根来“清热解毒”。这些东西对于短期实火确实有效,但长期用或体质不合,就容易引起脾胃阳虚,甚至出现胃寒、腹泻、食欲差等问题。

所以,不是所有“上火”都该“泻火”,关键在于分清体质,找对火的“根”。

判断自己是不是“阳虚上火”,看这几点

临床上,我们常用以下几个特征来判断:

典型“火气”症状:口腔溃疡、眼睛干、咽干、便秘、烦躁。

同时伴随阳虚表现:手脚冰冷、怕冷、精神萎靡、夜尿多、清晨腹泻、舌质淡胖、苔白。

症状反复发作:一段时间“上火”,吃点清热药好转,但不久又反复。

清热药效果差甚至加重:吃黄连、牛黄后出现胃寒、腹痛、腹泻等。

如果你符合以上表现,就很可能是阳虚引起的虚火上浮,此时再用苦寒药,就像火炉不旺时往炉子里浇水,只会让火彻底灭掉,身体更虚。

真正的解决办法:引火归元

面对阳虚导致的“上火”,正确的方式不是“灭火”,而是把火引回去。中医称之为“引火归元”。

这句话的意思是:把上浮的虚火,引导回肾,补足阳气,让火气下行。这样不仅能解决“火”,更能从根本提升身体的能量状态。

那怎么做到“引火归元”?

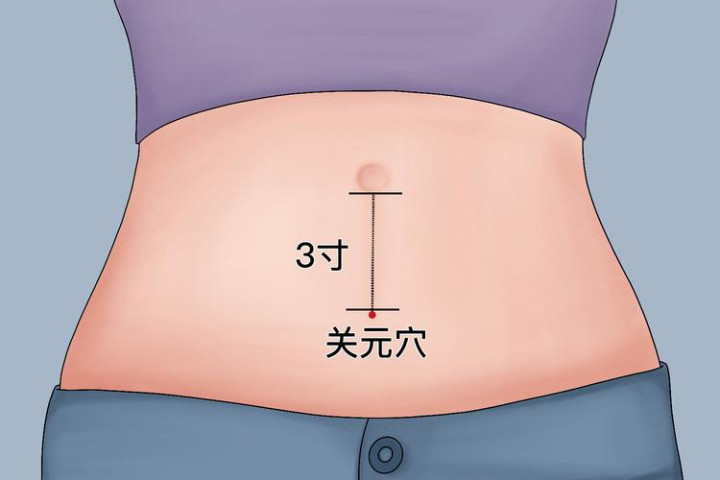

我们推荐一个简单、每天可执行的办法:艾灸关元穴。

艾灸关元穴:每天10分钟,扶阳、引火、补气

关元穴位于肚脐下约三横指(约3寸)的位置,是任脉上的重要穴位,有“元气之门”之称。艾灸这个穴位,有助于温阳、固本、引火归元。

具体做法:

使用艾条(非烟灸、无烟灸均可),点燃后对准关元穴。

保持5–10厘米的距离,以局部温热、微汗为宜。

每次灸10–15分钟,每天1次,建议连续灸14–21天为一疗程。

若搭配足三里、命门穴,效果更好。

临床研究也发现,艾灸关元穴可调节自主神经系统,提高基础代谢,提高肾上腺皮质功能,从而改善阳虚体质,缓解口干、便秘、烦躁等“虚火”症状。

除了艾灸,还可以这样养阳

除了艾灸,还有一些具体可操作的生活方式调整:

早睡早起,避免熬夜:阳气藏于肝,夜间养肝才能养阳。

早餐要吃热的:比如粥、鸡蛋、热牛奶,避免空腹喝凉水。

适当运动但不出大汗:推荐快走、八段锦、太极等温和运动,帮助阳气生发。

避免寒凉食物:如冰饮、生冷蔬果,尤其是冬天不要吃西瓜、冷奶茶。

情绪平稳:情绪波动会扰动心肾,导致阳气紊乱,火气上浮。

总结一下

很多人把“上火”当作火气旺,第一反应就是清热泻火。但如果你的体质是阳虚,火其实是“虚火”,根源在下,浮在表面。一味清热,只会错上加错,让身体更虚、更寒、更难调理。

正确的方式,是引火归元,扶阳补气。通过艾灸、饮食、作息的综合调理,把能量还给身体的“元根”,火自然也就不“上”了。

身体的调理,不是一招见效,更不是靠药一劳永逸。真正的健康,是从了解自己开始,然后一步一步,把失衡的状态,慢慢养回来。

参考资料:

《中国针灸学会临床指南(2022)》

《中医基础理论》中华医学出版社

国家中医药管理局发布《中医体质分类与判定标准(2017年修订)》

《中华中医药杂志》:艾灸对虚火型口腔溃疡的研究(2023年第4期)

配资大全提示:文章来自网络,不代表本站观点。